Categoria: Internazionale

Comunicato Stampa FPLP

Il Fronte Popolare: Consideriamo l’occupazione pienamente responsabile della vita del compagno Segretario Generale Ahmad Sa’adat – L’attacco ai leader del movimento dei prigionieri è un’escalation pericolosa.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) ritiene l’occupazione sionista, il suo primo ministro fascista e criminale di guerra Benjamin Netanyahu, e il suo ministro della sicurezza fascista e razzista Itamar Ben Gvir pienamente e direttamente responsabili della vita del Segretario Generale del Fronte, il compagno Ahmad Sa’adat, che si trova in condizioni sanitarie e umanitarie estremamente critiche nelle celle di isolamento del carcere di Megiddo, specialmente dopo essere stato aggredito brutalmente durante il suo recente trasferimento.

Ciò a cui è sottoposto il compagno Sa’adat è un crimine deliberato da parte dell’occupazione sionista, che rientra in un’escalation sistematica e pericolosa volta a eliminare lentamente, fisicamente e psicologicamente, i leader del movimento dei prigionieri, attraverso la negligenza medica, la tortura, i maltrattamenti, l’isolamento e la fame sistematica.

Il Fronte avverte che questa escalation ha colpito anche il compagno Ahed Abu Ghoulmeh, membro dell’Ufficio Politico del FPLP e responsabile del ramo carcerario, trasferito recentemente al carcere di Gilboa in condizioni dure, insieme a diversi simboli del movimento dei prigionieri appartenenti ad Hamas, Jihad Islamica e lo stesso Fronte Popolare, tra cui i leader Hassan Salameh, Abdullah Barghouthi e Ibrahim Hamed, sottoposti a una campagna di maltrattamenti e torture senza precedenti.

Il FPLP rinnova il suo impegno, insieme alle forze della resistenza, a sacrificare tutto il necessario per la liberazione di tutti i prigionieri, in prima linea il Segretario Generale Ahmad Sa’adat e i suoi compagni leader, e porre fine alla loro sofferenza continua nelle carceri dell’occupazione.

Il Fronte invita il nostro popolo palestinese, le forze vive della patria e della diaspora, tutti i popoli liberi del mondo e le organizzazioni internazionali per i diritti umani e umanitari ad agire urgentemente e con efficacia, partecipando alla più ampia campagna di solidarietà con i prigionieri, per fare pressione sull’occupazione affinché fermi questi gravi crimini, salvi la vita dei detenuti e smascheri queste pratiche di fronte all’opinione pubblica mondiale.

Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina

Ufficio Centrale dei Media

NELL’OBLIO E NEL SILENZIO DEI MEDIA con la Resistenza e il popolo palestinese sino alla vittoria

Più di 100 anni dall’inizio dell’occupazione coloniale della Palestina che nel ’47-48 del secolo scorso ha causato l’uccisione di migliaia di abitanti, la distruzione di 800 villaggi e città e l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi (la 1^ Nakba). Guerre, stragi, repressioni, omicidi, le proprie case i propri terreni, occupati, distrutti da coloni sionisti, questo è quanto rappresenta lo stato nazisionista di israele, questo è quanto rimane nella coscienza del Popolo Palestinese, questo è quanto scivolato nell’oblio nel pensiero e nella propaganda occidentale e imperialista.

Il genocidio del Popolo Palestinese, il tentativo della sua deportazione, per liberare nuovi territori da asservire all’interesse imperialista e sionista continua sotto un silenzio assurdo e criminale del mondo dell’informazione italiana e occidentale. Governo e opposizione parlamentare, complici con quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania, continuano a sostenere e a finanziare israele e il suo esercito.

I paesi arabi, EAU, Qatar, Arabia saudita, Egitto, ridisegnati dall’occidente dopo le false primavere arabe che hanno lasciato indenni tutte le monarchie petrolifere e distrutto tutti gli stati antimperialisti (Iraq, Libia e Siria) che si contrapponevano agli interessi imperialisti degli USA e dei suoi alleati, con le loro borghesie ormai indottrinate dal sionismo, non vogliono inimicarsi l’entità colonialista e l’occidente imperiale. I BRICS, rappresentanti il nuovo ordine internazionale con in testa Russia e Cina, non vogliono interferire negli interessi di israele, il sionismo può sempre essere utile per le loro mire imperialiste.

Tutto il silenzio costruito intorno alla Resistenza Palestinese, tutte le falsità diffuse per far scendere nell’oblio decine di anni di colonizzazione e orrori non sono bastate al potere statale imperialista per uniformare le menti di milioni di cittadini, lavoratori, proletari, e per spezzare la solidarietà al Popolo Palestinese.

Il 12 aprile si è svolta a Milano la più grande manifestazione a favore del Popolo Palestinese degli ultimi anni, 50.000 persone hanno partecipato e sfilato contro il genocidio, la deportazione, le spese militari, le politiche di guerra e di appoggio ad israele del governo Meloni e la repressione, una grande partecipazione dei migranti arabi e di giovani. Una manifestazione cosciente dell’importanza della solidarietà e della partecipazione, cosciente del rischio repressivo, soprattutto dopo l’approvazione del decreto-legge 48 (ex DDL1660) sulla sicurezza finalizzato alla pacificazione sociale forzata per poter avanzare verso il riarmo e l’economia di guerra.

Come da copione, le provocazioni delle forze dell’ordine si sono ripetute: hanno attaccato un corteo pacifico con la scusa di qualche vetrina rotta, hanno spezzato il lungo corteo in due tronconi, hanno caricato e fermato compagni. Vanno denunciate le sedicenti forze democratiche (sindacati collaborazionisti, associazioni partigiane, sociali, culturali), che, con la loro immobilità contro le leggi liberticide e il loro silenzio sul genocidio del Popolo Palestinese si rendono complici di quanto sta accadendo in Italia e in Palestina.

SEMPRE A FIANCO DEL POPOLO E DELLA RESISTENZA PALESTINESE

PALESTINA LIBERA DAL FIUME AL MARE

NO AL RIARMO E ALLE GUERRE IMPERIALISTE

UNITI CONTRO LA REPRESSIONE

Unione di Lotta per il Partito comunista – ULPC

https://unionedilottaperilpartitocomunista.org – ulpc@autoproduzioni.net

Essere radicali, nel senso di andare alla radice del problema: il regime capitalista! La soluzione è la trasformazione dell’attuale formazione economico-sociale nel sistema che cancella sfruttamento e oppressione. Per questo, c’è bisogno dei comunisti organizzati in grado di trasformare le lotte di difesa, di resistenza, rivendicative, in lotta per la nuova società: il socialismo.

Unione di Lotta per il Partito Comunista propone a comunisti e comuniste, ad avanguardie nei luoghi di lavoro, a operai avanzati e studenti impegnati nella lotta di classe, un percorso/processo/progetto per costruire l’Organizzazione oggi, come base e condizione per la ricostruzione del Partito. Un lavoro complesso e difficile, per spezzare ogni logica settaria, divisiva, localistica, per combattere la frantumazione del movimento comunista nel nostro paese.

La nascita del sionismo

Alcune note per inquadrare e capire meglio quello che avviene oggi in Palestina, e perché

Solitamente si fa risalire la nascita del sionismo a Theodor Herzl (1) e al primo Congresso sionista di Basilea nel 1897 che fondò l’Organizzazione Sionista mondiale.

In realtà il termine sionismo fu coniato nel 1890 da Nathan Birnbaum nella sua rivista Selbst-Emanzipation! (Autoemancipazione!) per indicare un movimento politico che cercasse l’appoggio delle potenze mondiali per l’insediamento di colonie agricole in Palestina, tuttavia l’idea di uno Stato ebraico nasce ben prima.

A metà del 1600, Oliver Cromwell fu a capo della rivoluzione inglese che instaurò per qualche anno il Commonwealth of England, ossia la Repubblica d’Inghilterra. Facendo leva sugli ideali religiosi calvinistici e puritani, realizzerà le principali rivendicazioni economico-sociali della borghesia inglese concedendo una relativa libertà di religione, salvo ai cattolici in quanto sostenitori della monarchia; consentì informalmente agli ebrei di ritornare in Inghilterra, dopo 350 anni dalla loro cacciata per opera di Edoardo I°, ma nel contempo lanciò anche l’idea che essi dovessero avere un proprio Stato in Palestina.

A cavallo degli anni ’60 e ’70 del 1800, il Primo Ministro anglicano Benjamin Disraeli, forte sostenitore dello sviluppo coloniale britannico, propose di allearsi con le borghesie della diaspora ebraica per rafforzare la politica coloniale britannica.

Nello stesso periodo, quello in cui nascevano dalla grande industria i grandi monopoli che segneranno il passaggio del capitalismo alla sua fase imperialista, il reverendo statunitense William Eugene Blackstone, nonché imprenditore nel settore immobiliare, pubblicò nel 1878 il libro Jesus is Coming (Gesù sta arrivando), tradotto in 48 lingue e venduto nei decenni successivi in milioni di copie, in cui affermava che il ritorno degli ebrei in Palestina era la precondizione per la loro conversione al cristianesimo e per la seconda venuta di Cristo sulla terra. Nel 1891 inviò una petizione, passata alla storia come “Blackstone Memorial” (2), al presidente USA di allora, Benjamin Harrison, affinché convincesse gli Stati europei, l’Impero Ottomano e la Russia zarista a far emigrare gli ebrei russi in Palestina. La sua notevole influenza negli USA portò in seguito milioni di cristiani nordamericani a identificarsi come cristiani sionisti.

Al primo Congresso sionista del 1897, Herzl e i sionisti furono molto abili a sfruttare, da una parte, alcuni episodi di antisemitismo (3) e dall’altra i sentimenti nazionalistici dominanti in quell’epoca (4) per promuovere l’idea della necessità di creare uno Stato ebraico indipendente (5); vale la pena sottolineare che allora la Palestina non era ancora l’unica opzione territoriale prefigurata: furono, infatti, prese in forte considerazione l’Argentina, l’Uganda e successivamente, su disponibilità del governo inglese, il Kenia.

Fu proprio il reverendo Blackstone a suggerire a Herzl di focalizzarsi sulla Palestina facendo leva sui miti religiosi e richiamando i riferimenti biblici, che furono travisati in senso razzista, per coinvolgere il maggior numero possibile di ebrei europei nel progetto sionista. La maggior parte degli ebrei, infatti, era inizialmente piuttosto ostile ai sionisti: la quasi totalità dei capi delle comunità ebraiche, dei rabbini e degli ebrei praticanti considerò il sionismo come una specie di eresia in quanto la pretesa di riunire gli ebrei in Palestina prima dell’avvento del messia era considerata una sfida umana alla divinità; fino ad allora la biblica Eretz Israel, la Terra di Israele, era considerata dagli ebrei della diaspora tuttalpiù come luogo di pellegrinaggio (6).

Il razzismo fu fin dall’inizio una delle caratteristiche specifiche del sionismo che, non a caso, si appropriò del peggior antisemitismo per mistificare la concezione di ‘popolo ebraico’. Il concetto di “popolo eletto”, che nella religione ebraica ha il significato di investitura divina dell’onere e della responsabilità di tracciare, col proprio esempio, un percorso universale verso la redenzione, viene travisato nel senso di una presunta superiorità degli ebrei. Alcune citazioni. Herzl, nel suo libro Der Judenstaat (Lo Stato ebraico) del 1896: “L’ebreo, essere intelligente per natura” … “Siamo un popolo, è il nemico a renderci tale … come è sempre stato nel corso della storia”. David Ben Gurion: “Gli ebrei sono diversi dagli altri popoli per il loro destino, la loro storia, le loro tradizioni nazionali, la loro fede; il loro credo e la Bibbia sono più universali delle credenze degli altri popoli”. Menachem Begin, futuro primo ministro dello Stato sionista: “I palestinesi sono bestie che camminano su due gambe”. Rafael Eitan, che avrà il ruolo di comandante dell’esercito israeliano “L’arabo migliore è l’arabo morto”.

Tornando alla fase della nascita del sionismo, Herzl nel 1902 dichiarando esplicitamente in una lettera che il suo era un progetto coloniale, cercò l’appoggio di Cecil Rhodes, che diede il proprio nome alla Rhodesia e fu proprietario di una delle principali imprese coloniali inglesi, la British South African Company (Compagnia Britannica del Sudafrica) e della compagnia mineraria De Beers. E proprio dalla Compagnia Britannica del Sudafrica Herzl mutuò il modello operativo che avrebbe adottato l’Agenzia Ebraica (7), attraverso la quale venivano sottratte le terre alle popolazioni native. D’altra parte, Herzl già nel suo libro Lo Stato Ebraico scriveva a proposito della Palestina: “In favore dell’Europa costruiremo là una parte del vallo per difenderci dall’Asia, costituendo così un avamposto della cultura contro la barbarie”.

Durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1916 mentre firmava segretamente l’Accordo Sykes-Picot con la Francia e il consenso della Russia zarista per la spartizione del Medio Oriente (8), il governo inglese cercò di convincere la borghesia ebraica statunitense a fare pressione sull’amministrazione USA affinché intervenisse in guerra come loro alleati; a questo scopo avviò trattative con i sionisti che accettarono il protettorato britannico avendo in cambio la promessa che sarebbe stata facilitata l’emigrazione di ebrei in Palestina. Le trattative, a dimostrazione degli stretti rapporti tra il sionismo e l’imperialismo britannico e nordamericano, portarono nel 1917 alla Dichiarazione Balfour (9) nella quale il governo inglese si impegnava a favorire la costituzione di un “focolare” nazionale ebraico in Palestina. Nel 1920, con la Conferenza di San Remo, nella quale, oltre all’attuazione dell’Accordo Sykes-Picot venne inclusa anche la Dichiarazione Balfour, fu avviato il mandato di protettorato britannico sulla Palestina.

Con l’intensificarsi dell’immigrazione sionista in Palestina si acuirono le contraddizioni nazionali e sociali: i coloni sionisti, con il sostegno dell’Agenzia Ebraica, comprarono le terre migliori dai latifondisti locali, che per lo più vivevano ormai in città, cacciarono via i contadini e i braccianti palestinesi stabilendo la regola che i datori di lavoro sionisti potevano assumere esclusivamente lavoratori ebrei, al fine di escludere i palestinesi dal mercato del lavoro.

Nel 1929 iniziarono i primi scontri di una certa rilevanza tra palestinesi e coloni sionisti, nel 1936 fu proclamato il primo sciopero contro l’immigrazione sionista. Questi risposero esplicitando l’intenzione di procedere con la pulizia etnica cacciando tutti i palestinesi oltre il fiume Giordano, mentre il governo inglese, attraverso una commissione d’inchiesta, esiliava i capi palestinesi. Tutto ciò con il sostanziale avvallo di tutte le potenze imperialiste occidentali dell’epoca che avevano tutto l’interesse a lasciare sviluppare a loro immagine e somiglianza la creatura mostruosa che avevano contribuito ad innestare in un’area strategica sia dal punto di vista geografico che di risorse energetiche.

Fu la chiara smentita, se ce ne fosse bisogno, dello slogan sionista “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, figlio dell’aspetto razzista che è insito nell’ideologia di cui si ammanta il colonialismo prima e l’imperialismo dopo. In questa narrazione ideologica, infatti, i territori occupati sono sempre “terra di nessuno” così come sono “nessuno” o tuttalpiù “da civilizzare” i popoli indigeni.

È significativo notare che in quegli stessi anni, gli anni venti e trenta del ‘900, si svilupparono in Palestina importanti mobilitazioni e scioperi nei luoghi di lavoro che videro lottare insieme, fianco a fianco, lavoratori palestinesi ed ebrei, nonostante i pesanti tentativi delle classi dirigenti sia palestinesi che sioniste di reprimerle. Le borghesie palestinesi e sioniste non esitarono a fare fronte comune davanti al pericolo, per esse mortale, che lavoratori palestinesi e lavoratori ebrei si unissero in una lotta di classe comune che avrebbe potuto mettere in discussione sia il progetto sionista che il potere delle élite palestinesi, entrambi protetti dall’imperialismo inglese e occidentale. È significativo, inoltre, che gli scioperi fossero osteggiati pure dal sindacato sionista Histadrut (10) nelle cui fila non erano ammessi i palestinesi (fino al 1959) e nemmeno gli immigrati non ebrei (fino al 2011) ma era l’unico sindacato abilitato a firmare contratti collettivi di lavoro; proprio a causa del sostegno incondizionato dato alle lotte unitarie dei lavoratori palestinesi ed ebrei, i comunisti furono espulsi dal sindacato che li denunciò come “nemici del popolo ebraico”. Un sindacato quindi molto particolare che investiva e deteneva importanti quote di proprietà di imprese sioniste, ritrovandosi a svolgere anche il ruolo di datore di lavoro: un’organizzazione lontanissima dal sindacalismo di classe e che invece si faceva Stato.

Nel 1939 il governo britannico, nel timore di inimicarsi le borghesie dei paesi arabi, pubblicò un Libro Bianco nel quale prendeva atto che era nato un ‘focolare’ nazionale ebraico, sosteneva che fosse necessario porre fine all’immigrazione ebraica e alla vendita di terreni e si doveva concedere l’amministrazione autonoma ai legittimi proprietari del paese entro i 5 anni. L’anno successivo venne promulgata la legge che vietava agli immigranti l’acquisto di terre palestinesi. La reazione sionista fu feroce: mentre l’Agenzia ebraica iniziò ad organizzare l’immigrazione illegale, i sionisti scatenarono il terrorismo attraverso l’Irgun (Organizzazione militare nazionale), tra i cui dirigenti vi fu Begin, il Lehi (Combattenti per la libertà di Israele), ossia la Banda Stern, tra i cui dirigenti vi fu Shamir), e la Haganah, la loro organizzazione paramilitare.

Intanto l’emigrazione degli ebrei in Palestina languiva, soprattutto quelli tedeschi e dell’Europa orientale, che rappresentavano gran parte delle comunità ebraiche europee, dimostravano uno scarso interesse verso il sionismo. Questo spiega, insieme alla comune ideologia basata sulla presunta superiorità razziale (dei tedeschi per i nazisti, degli ebrei per i sionisti), il motivo per cui i dirigenti sionisti videro con interesse l’ascesa del nazismo definita “un’occasione irripetibile per costruire e prosperare” da Moshe Beilinson (11); ancora più esplicito Ben Gurion nel 1938: “Se sapessi che è possibile salvare tutti i bambini della Germania portandoli in Inghilterra, e solamente la metà di essi portandoli in Eretz Israel, sceglierei la seconda soluzione. Perché non dobbiamo pensare solamente alla vita di questi bambini, ma anche alla storia del popolo d’Israele” (12). Dall’altra parte l’interesse era ampiamente ricambiato, così scriveva nel 1935 il famigerato Reinhardt Heydrich (13), ufficiale delle SS poi capo della Gestapo: “Dobbiamo separare gli ebrei in due categorie, i sionisti e i sostenitori dell’assimilazione. I sionisti professano una concezione strettamente razziale e sono favorevoli all’emigrazione in Palestina, essi aiutano a costruire il loro proprio Stato ebraico … le nostre buone intenzioni e la nostra buona volontà ufficiale sono dalla loro parte” (14).

La collaborazione tra sionisti e nazisti si concretizzò nel 1933 e durò fino al 1941 attraverso due imprese create appositamente per favorire l’emigrazione ebraica dalla Germania in Palestina e per aggirare il blocco delle esportazioni delle merci tedesche decretato dagli inglesi: la Paltreu con sede a Berlino e la Ha’avara con sede a Tel Aviv. Attraverso di esse gli ebrei che volevano emigrare, quelli che economicamente se lo potevano permettere, versavano somme di denaro e vendevano i loro beni in Germania in cambio di merci tedesche che avrebbero ricevuto in Palestina una volta arrivati là. La collaborazione era vantaggiosa sia per i nazisti che per i sionisti: i primi riuscivano ad esportare i propri prodotti e farli arrivare perfino in Gran Bretagna attraverso i sionisti aggirando il blocco; per parte loro, i sionisti riuscivano ad attuare un’emigrazione selettiva verso la Palestina; selettiva perché ai sionisti servivano immigrati ebrei utili alla costruzione di uno Stato, ossia imprenditori, professionisti, tecnici, personale qualificato, mentre gli ebrei delle classi subalterne potevano essere cinicamente abbandonati al loro destino di sterminio.

Alla fine del 1947 l’ONU, con la risoluzione n. 181 votata a maggioranza, complice l’ondata di sdegno dell’allora recentissimo sterminio nazista degli ebrei che i sionisti sfruttarono biecamente e cinicamente (15), fu decisa la spartizione della Palestina in uno Stato sionista, uno Stato palestinese e Gerusalemme sotto tutela internazionale (16). Pochi mesi dopo i sionisti inasprirono gli attacchi terroristici in diversi villaggi con lo scopo di cacciare i Palestinesi, un esempio su tutti: Deir Yassin fu raso al suolo dalla Banda Stern e tutti i suoi 260 abitanti furono sterminati. Un giorno prima della scadenza del mandato britannico sulla Palestina, il 14 maggio 1948 i sionisti proclamarono lo Stato di Israele provocando l’intervento degli eserciti arabi di Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq che ne usciranno sconfitti. Oltre 750.000 palestinesi, su invito dei dirigenti della Lega Araba ma anche atterriti dal brutale terrorismo delle spietate bande armate sioniste, furono sostanzialmente costretti a lasciare le proprie case e le loro terre. L’inviato dell’ONU, Bernadotte di Svezia, a capo della commissione che valutò necessario limitare l’ulteriore immigrazione ebraica e garantire al più presto il ritorno dei palestinesi, fu barbaramente assassinato dalla Banda Stern, in totale spregio di qualsiasi decisione della comunità internazionale.

Questa, in estrema sintesi, la storia della nascita dell’entità sionista, figlia di una ideologia nazionalista e razzista, lontana dall’ebraismo autentico e inscindibilmente legata al colonialismo e all’imperialismo occidentale.

Note

(1) Herzl, giornalista austriaco, di origine ebraica ma ateo come molti borghesi europei del suo tempo, inizialmente sostenne l’assimilazione degli ebrei alle popolazioni delle nazioni in cui vivevano, eventualmente attraverso la conversione al cristianesimo, quale soluzione per la loro piena partecipazione alla vita politica e sociale in Europa.

(2) Nella petizione si afferma: “Perché le potenze che con il trattato di Berlino, nel 1878, diedero la Bulgaria ai bulgari e la Servia (Serbia) ai Serviani (serbi) non restituiscono ora la Palestina agli ebrei? Queste province, così come la Romania, il Montenegro e la Grecia, furono strappate ai turchi (ex impero ottomano) e cedute ai loro proprietari naturali. La Palestina non appartiene di diritto agli ebrei?”; il “Blackstone Memorial” è considerato, ante litteram, la Dichiarazione Balfour statunitense.

(3) Citiamo l’affare Dreyfus, un capitano dell’esercito francese di origine ebraica ingiustamente condannato per spionaggio a favore dei tedeschi; i pogrom in Russia che non erano altro che mobilitazioni reazionarie zariste per dirottare il malcontento popolare verso gli ebrei.

(4) Sono gli anni della crescita della grande industria in Europa che spinge la borghesia ad affermare il suo ruolo di classe egemone attraverso il nazionalismo per superare la frammentazione di alcuni stati, ad es. Germania e Italia, che era un ostacolo allo sviluppo del capitalismo.

(5) Il congresso adottò il Programma di Basilea, in base al quale si dichiarava che lo scopo del sionismo era quello di creare una casa per gli ebrei, tutelata dalla legge e internazionalmente riconosciuta; i principali punti del programma prevedevano: la centralità dell’insediamento rurale e l’autonomia dei produttori ebraici rispetto alle altre comunità autoctone; la promozione del “sentimento nazionale” tra gli ebrei della diaspora; la ricerca, per via diplomatica, del consenso da parte delle potenze mediterranee ed europee; la costituzione di istituzioni in grado di organizzare gli immigrati ebrei, indirizzandoli verso l’obiettivo di attuare il futuro insediamento coloniale.

(6) Gli ebrei ultraortodossi, da non confondere con i fondamentalisti e gli integralisti, accusarono i sionisti di aver totalmente trasgredito ai tre giuramenti secondo i quali gli ebrei avrebbero promesso a dio di non usare la forza per tornare in Israele, di non ribellarsi alle nazioni che li opprimevano e di non tentare alcuna azione per accelerare la redenzione, ma di aspettare, invece, che si compisse la giustizia divina. Alcuni di questi ebrei ultraortodossi hanno poi creato il movimento Neturei Karta (Guardiani della città), che auspica la scomparsa dello stato sionista e tuttora solidarizza attivamente con i palestinesi e la loro lotta di liberazione.

(7) Così Herzl spiega il funzionamento dell’agenzia: “Cos’è oggi l’estrazione dell’oro nel Transvaal (regione del Sudafrica)? Non ci sono vagabondi avventurieri, solo geologi e ingegneri esperti sono sul luogo per controllarvi l‘industria dell’oro e per utilizzare ingegnosi macchinari per separare il minerale dalle pietre. Ben poco ora è lasciato al caso. Quindi dobbiamo studiare e prendere possesso del nuovo Paese ebraico mediante ogni moderno espediente”. La realizzazione del terzo punto del Programma di Basilea si concretizzò nella fondazione di: Jewish Colonial Trust (Banca Nazionale Ebraica) nel 1899, Keren Kayemet Leisrael (Fondo Nazionale Ebraico) nel 1900, Jewish Agency (Agenzia Ebraica) nel 2022, che furono le istituzioni che si occuparono di raccogliere i fondi per l’aqcuisto dei terreni e per la loro amministrazione. L’Agenzia Ebraica nel 1929 fu riconosciuta ufficialmente dal governo Britannico e cominciò ad affiancare l’amministrazione inglese in Palestina.

(8) L’accordo, che prendeva il nome dei rappresentanti inglese e francese, fu stipulato in previsione della sconfitta dell’Impero Ottomano e poi modificato alla fine della guerra; assegnava alla Gran Bretagna il controllo dei territori corrispondenti all’attuale Giordania, Iraq meridionale e la parte settentrionale della Palestina, alla Francia il Libano, la Siria, l’Anatolia sudorientale e l’Iraq settentrionale, alla Russia Costantinopoli e l’Armenia, il resto della Palestina sarebbe stato sotto il controllo internazionale. Fu svelato nel 1918 dal governo sovietico dopo la Rivoluzione d’Ottobre.

(9) La Dichiarazione Balfour, dal nome del ministro degli esteri Arthur James Balfour, consisteva in una lettera indirizzata a Walter Rothschild, esponente della comunità ebraica e principale rappresentante del movimento sionista in Inghilterra, recante il seguente testo: “Ministero degli Affari Esteri, Londra 2.11.1917; Caro Lord Rotschild, Sono molto lieto di inviarle da parte del governo di Sua Maestà la seguente dichiarazione di simpatia per le aspirazioni degli ebrei sionisti, che è stata sottoposta e approvata dal Gabinetto. Il Governo di Sua Maestà vede con simpatia lo stabilirsi in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico ed userà i suoi migliori uffici per facilitare il conseguimento di questo obiettivo, essendo chiaramente comprensibile che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o i diritti e gli statuti politici che gli ebrei godono in ogni altro paese. Le sarò grato se porterà questa dichiarazione a conoscenza della federazione sionista. Sinceramente vostro Arthur James Balfour”.

(10) L’Histadrut (Confederazione Generale dei Lavoratori in Israele) fu fondata ad Haifa nel dicembre del 1920 e rappresentò una delle principali organizzazioni dell’emigrazione sionista in Palestina; finanziata dall’Organizzazione Sionista Mondiale, e dall’Agenzia Ebraica, costituì attività produttive, cooperative agricole, costruì e gestì abitazioni, scuole e ospedali, servizi assistenziali, fondò istituti di credito. Fino alla proclamazione di Israele l’Histadrut svolse sostanzialmente un ruolo sostitutivo di uno stato in formazione, l’attività prettamente sindacale fu del tutto secondaria, rivolta comunque alla tutela esclusiva dei lavoratori ebrei e fondata sulla discriminazione istituzionalizzata di quelli non ebrei.

(11) Moshe Beilinson, nato in Russia nel 1989 dove fin da giovane aderì al movimento sionista, si trasferì in Italia alla fine della prima guerra mondiale dove assunse la presidenza del gruppo sionista italiano Avodà; antisovietico convinto, fu autore di molti libri sul sionismo, collaborò con diverse testate giornalistiche italiane dell’epoca incentrate sulla Russia e sul sionismo.

(12) Yvon Gelbner, Zionist policy and the fate of European Jewry, in Yad Vashem Studies, Gerusalemme.

(13) Heydrich, Reinhard, detto der Henker (il boia), entrato nelle SS nel 1931, fu messo a capo della Gestapo nel 1936; fu nominato, nel 1941, vice-protettore del Reich nella Boemia e nella Moravia, dove perseguitò l’opposizione e la popolazione tutta con ferocia inaudita. Fu ucciso in una operazione della Resistenza cecoslovacca e per rappresaglia fu distrutto e raso al suolo il villaggio di Lidice, vicino a Praga.

(14) H. Höhne, Order of the Death’s Head, New York, Ballantine, 1971.

(15) Per quanto i sionisti cerchino di affermare il monopolio ebraico dello sterminio nazista, la realtà è ben diversa. La natura classista e razzista del nazismo, le sue teorie sulla ‘superiorità ariana’, fece sì che le prime vittime del genocidio furono gli oppositori al regime e coloro che ‘minavano la purezza della razza’ ed erano solo un costo per la società: comunisti, socialisti, sindacalisti, antifascisti, insieme a malati di mente, disabili, portatori di malattie genetiche, omosessuali. In seguito la “soluzione finale” fu applicata, oltre che a 6 milioni di ebrei, a 500.000 zingari, 5.000 testimoni di Geova, 3,3 milioni di prigionieri sovietici.

(16) La risoluzione 181 del 29 novembre 1947 attribuisce il 56,47% del territorio a 500’000 ebrei + 325’000 palestinesi, il 43,53 % del territorio a 807’000 palestinesi + 10’000 ebrei, la tutela internazionale su Gerusalemme con circa 100’000 ebrei e 105’000 palestinesi, oltre ad altre prescrizioni. La parte assegnata ai sionisti era costituita dai terreni migliori dal punto di vista agricolo, molti dei quali erano stati sottratti illegalmente ai palestinesi. Alla data della risoluzione, i sionisti occupavano già il 75 % della Palestina.

In Siria, stesso copione già visto in altri Paesi

Jihadisti conquistano Damasco senza la difesa dell’esercito siriano e con il ritiro di hezbollah. Occupano la TV di Stato e devastano il palazzo del governo e la residenza del presidente, arrestano il primo ministro al Jalali, liberano i prigionieri, gli esuli già ritornano, le masse (dicono) sono in piazza per manifestare la propria gioia. E impongono il coprifuoco dalle 16 alle 5 mattino.

Politici e massmedia si lanciano in un attacco di Assad: dittatore, reo di atrocità, che reggeva un regime sanguinario da oltre 50 anni ecc.

Quello dei “portatori di democrazia” è un copione già visto in epoche recenti con gli interventi in Libia, Iraq, Afghanistan ma i risultati non si vedono.

I ribelli entrano persino nell’Ambasciata italiana e il ministro degli esteri italiano dichiara che non hanno fatto nulla né al personale diplomatico, né ai carabinieri di guardia, hanno solo preso 3 auto. Togliete gli alcolici da casa Tajani! Jihadisti entrano sul suolo straniero e i carabinieri che ci stanno a fare? Le vacanze come in Albania? Se fosse successo in Palestina avrebbero scatenato il finimondo contro l’aggressività dei terroristi e la violazione del suolo italiano.

Trump sostiene che gli Usa non devono farsi coinvolgere. I padroni della Nato, cioè USA (e GB) auspicano che il conflitto non porti alla recrudescenza dell’isis, formazione creata da loro stessi, e promettono di proteggere i vicini Israele, Giordania e Iraq in questo periodo di transizione.

Iraq chiude le frontiere, Iran resta in attesa prima di prendere una posizione, Il governo turco, da sempre anti Assad, esulta e lancia un attacco contro le milizie curde (filo USA) nel nord del paese.

Netanyahu afferma che la caduta di Assad aiuta nel riportare indietro gli ostaggi, che liberarsi da oppressione e tirannia crea nuove opportunità per israele e subito l’esercito sionista prende il controllo della zona demilitarizzata del Golan e impone il coprifuoco nelle 5 città dell’altopiano siriano occupato e annesso a israele, mentre i suoi aerei bombardano, da subito, una zona vicino a Damasco.

Tutta l’Europa e la UE si stanno dimostrando guerrafondaie.

Macron, che dovrebbe pensare alla crisi del suo paese, dichiara che lo stato di barbarie è caduto e rende omaggio al popolo siriano, al suo coraggio, alla sua pazienza assicurando che la Francia continuerà a impegnarsi per la sicurezza di tutti in Medio oriente. La Libia è un esempio!

Per il governo tedesco la fine di Assad è un sollievo per milioni di siriani, e chiede che il paese non cada nelle mani di altri radicali (sic).

La Russia, che in Siria ha le basi militari, è troppo impegnata in Ucraina e preferisce salvare l’amico lasciando la popolazione al destino islamista salafita.

Per l’Onu la Siria si trova ad un punto di svolta e aspetta “con cauta speranza l’apertura alla pace, riconciliazione, dignità, inclusione per tutti i siriani”.

L’8 dicembre è considerato un giorno storico per il medio oriente, forze capitaliste e imperialiste sono riuscite ad ottenere ciò che gli è fallito nel 2011: finire di distruggere un paese laico schierato con il fronte della Resistenza palestinese e contro l’imperialismo USA-NATO, e consegnarlo nelle mani di estremisti fondamentalisti, in attesa di spartirsi la zona.

Il capo dei ribelli di al-nusra, il maggiore gruppo fondamentalista della Siria che come obiettivo ha l’applicazione della sharia, Abu Mohammed al Jolani (Ahmed al Sharaa il suo vero nome) conferma che non ci sarà posto per gli infedeli. Jolani, sul quale pesa una taglia di 10 milioni di dollari, noto per i suoi rapporti con Stati Uniti e Cia, era già coinvolto nel conflitto da quando, nel 2014 era apparso col volto coperto in un’intervista giurando fedeltà ad al qaeda.

Questa ultima operazione e il conflitto ucraino sono inestricabilmente legati. Nella caduta della Siria – considerata un anello centrale nella regione – identificano la caduta di Putin. Se la uniamo alle violente proteste che si stanno verificando in Georgia e Moldavia, il progetto di accerchiamento della Russia è evidente. Situazione che rientra nella pericolosa politica dei governi NATO.

È significativo che i governi borghesi in occidente considerino gli islamici in Palestina spietati assassini terroristi e quelli in Siria dei liberatori del popolo siriano. E intanto israele, che si rafforza, porta avanti il genocidio a Gaza e continua gli attacchi contro i popoli palestinese e libanese con l’obiettivo dell’Iran.

ULPC (commissione internazionale, 8 dicembre 2024)

PALESTINA LIBERA DAL FIUME AL MARE

Testo del volantino distribuito il 30 novembre alla manifestazione di Roma

SCONFIGGERE IL SIONISMO E L’IMPERIALISMO

Continua il criminale genocidio del Popolo Palestinese da parte dell’entità sionista e dell’imperialismo yankee è cominciata l’invasione del Libano e continuano i bombardamenti sulla Siria, tutto questo con l’appoggio incondizionato dell’occidente.

Solo l’asse della Resistenza palestinese, libanese, irachena e yemenita può sconfiggere l’imperialismo occidentale e il suo avamposto sionista.

Nonostante il genocidio in corso, oltre 50.000 morti, i due obiettivi dei sionisti e dell’imperialismo statunitense: la liberazione degli “ostaggi” e la distruzione della Resistenza Palestinese, ad oggi non sono stati raggiunti. La Resistenza e tutto il Popolo Palestinese stanno dimostrando il loro valore e riescono a causare all’esercito sionista grandi perdite e a rallentare se non sconfiggere tutti i tentativi di invasione e di repressione.

In Palestina si sta consumando una resistenza non solo all’occupazione coloniale sionista dei territori di Palestina ma anche verso le mire espansionistiche dell’imperialismo occidentale, si sta concretizzando uno scontro di classe tra la popolazione proletaria oppressa e assassinata dall’occupante e la borghesia palestinese complice e asservita al padrone sionista, rappresentata politicamente dall’ANP.

I comunisti e gli antiimperialisti italiani devono essere al fianco della Lotta di Liberazione del Popolo Palestinese, la loro resistenza e la loro lotta devono essere la nostra resistenza e la nostra lotta, solo con la sconfitta del sionismo può nascere lo Stato libero di Palestina.

Il 30 novembre saremo ancora in piazza a Roma a manifestare il nostro appoggio alla Lotta di Liberazione in Palestina, il nostro sostegno alla popolazione, il nostro riconoscimento degli obiettivi che la Resistenza si è data, Palestina Libera Dal Fiume Al Mare.

Dobbiamo criticare fortemente le forze che si rifanno al movimento comunista e di classe, che anche in questa occasione, come già avvenuto per il 5 ottobre, contribuiscono alla divisione della piazza, dando supporto alla parte istituzionale dei Palestinesi in Italia per un secondo corteo lo stesso giorno nella stessa città, questo indebolisce tutta l’opposizione contro il nemico sionista e imperialista.

Crediamo invece importante, per il riconoscimento della Resistenza e per la sua vittoria sul sionismo, lavorare per avere un’unità di piazza anche con posizioni diversificate, pur nella consapevolezza che la lotta contro la borghesia palestinese non si debba fermare fino alla vittoria.

Per una Palestina libera. Per una Palestina Rossa

ULPC UNIONE DI LOTTA PER IL PARTITO COMUNISTA

http://www.unionedilotta.wordpress.it ulpc@autoproduzioni.net

Essere radicali, nel senso di andare alla radice del problema! Il problema è il regime capitalista, la soluzione è la trasformazione dell’attuale formazione economico-sociale nel sistema sociale che cancella sfruttamento e oppressione. Per questo, c’è bisogno dei comunisti organizzati in grado di trasformare le lotte di difesa, di resistenza, rivendicative, in lotta per il socialismo.

Unione di Lotta per il Partito Comunista propone a comunisti e comuniste, alle avanguardie nei luoghi di lavoro, agli operai avanzati e agli studenti impegnati nella lotta di classe, un percorso/processo/progetto per costruire l’Organizzazione oggi, come base e condizione per la ricostruzione del Partito. Un lavoro complesso e difficile, per spezzare ogni logica settaria, divisiva, localistica, per spazzare la frantumazione del movimento comunista nel nostro paese.

Per il 1° Maggio l’appello lanciato dai sindacati dei lavoratori di Gaza

Diffondiamo l’appello dalla Palestina dell’Unione Generale dei Lavoratori

Cari compagni nei sindacati dei lavoratori in Europa, con il cuore pieno di dolore e di sangue, nei campi profughi, tra le macerie e sulle rovine delle nostre officine, fabbriche e negozi completamente distrutti dall’aggressione “israeliana” con armi di fabbricazione statunitense ed europea, proibite a livello internazionale, rivolgiamo questo nuovo e urgente appello a voi.

Invece di festeggiare insieme il giorno internazionale dei lavoratori, viviamo questo giorno mentre siamo occupati a seppellire decine di coloro che cadono martiri ogni ora, in mezzo a una guerra di sterminio contro il nostro popolo, in cui ogni cosa nel territorio è devastata, dagli ospedali e strutture sanitarie, alle scuole, università, strade, infrastrutture e fabbriche. Neanche i bambini non ancora nati sono risparmiati dai bombardamenti israeliani.

Viviamo il crimine del secolo perpetrato contro di noi, e questa guerra distruttiva e le sue catastrofiche conseguenze sul campo, economiche e di vita quotidiana, ci costringono, come sindacati dei lavoratori e delle professioni a Gaza, ad assumerci grandi responsabilità nel raccogliere le macerie del nostro popolo, medicare le sue ferite e dolori, e il nostro ruolo nel trasmettere l’immagine di questa sofferenza senza precedenti e della catastrofe umanitaria e ambientale.

Noi, del nostro popolo, non abbiamo potuto e non possiamo più dissociarci da questa realtà. Abbiamo perso migliaia di lavoratori. Nonostante i nostri sforzi nell’aiutare il nostro popolo con il limitato supporto che riceviamo e nel far sentire alta la voce del nostro popolo nelle sedi internazionali, ci siamo scontrati con silenzio e indifferenza da parte dei sindacati internazionali.

A onor del vero va riconosciuto il ruolo importante di alcuni sindacati esteri che hanno guidato localmente le proteste contro la guerra di sterminio sionista su Gaza.

Cari compagni dei sindacati e delle federazioni dei lavoratori, una serie di temi emersi durante l’aggressione vanno sottolineati. In particolare:

1) La gravità del crimine e dello sterminio commesso contro il nostro popolo e la vera posizione degli Stati Uniti e dell’Europa, favorevoli all’aggressione, devono essere esposti e denunciati dai sindacati e dalle federazioni, così da affrontarli e contrastarli. È necessario continuare la protesta, diffonderla e esercitare pressioni per porre fine all’esportazione di armi statunitensi verso l’entità sionista, e per spingere i governi capitalisti ad abbandonare queste posizioni ostili al popolo palestinese.

2) Vanno denunciate le decisioni di licenziare o terminare i contratti di migliaia di dipendenti e lavoratori a Gaza da parte di alcune istituzioni locali, arabe e internazionali, legate alla guerra di sterminio o finalizzata a privare i lavoratori dei loro diritti e indennità, invece di rafforzare il sostegno a questi dipendenti e lavoratori e attuare pacchetti di supporto al posto del licenziamento. Questo argomento deve essere al centro delle vostre preoccupazioni e lotte.

3) Va denunciato l’atteggiamento remissivo dei sindacati internazionali, inclusa l’Internazionale dei Lavoratori, che si è distinta per posizioni leggere e dichiarazioni di facciata, senza azioni concrete sul campo mirate a pressare i decisori politici e a fermare la guerra di sterminio. Le attività sindacali si sono limitate alle conferenze e alle dichiarazioni, senza approfondire la questione del soccorso o influenzare l’opinione pubblica internazionale per denunciare la vera natura criminale del sionismo e le pratiche dei paesi alleati. Questo problema deve essere affrontato con l’adozione di una posizione efficace e decisa, che si imponga a livello internazionale. Tra le azioni necessarie c’è la lotta per vietare ai sindacati dei lavoratori di tutto il mondo di collaborare con l’entità sionista, considerandola complice nella guerra di sterminio.

In particolare, chiediamo ai sindacati di tutto il mondo, e specialmente a quelli attivi in Europa e negli Stati Uniti, di prendere la decisione di boicottare l’attività economica per protesta contro il loro ruolo nella guerra di sterminio. L’ impatto che i sindacati possono avere negli Stati Uniti e in Europa è significativo, e dovrebbe essere tradotto in un forte supporto sul fronte umanitario per centinaia di migliaia di famiglie di lavoratori, che hanno perso le loro case o le loro fonti di sostentamento, contribuendo a progetti e fondi di assistenza per i lavoratori e assicurando loro sicurezza finanziaria temporanea, in coordinamento con i sindacati palestinesi e l’Internazionale dei Lavoratori, per alleviare la sofferenza di centinaia di migliaia di nostri cittadini.

Cari compagni, vi esortiamo ad essere la nostra voce, la nostra arma e le nostre voci in tutte le capitali del mondo. Ciò che il nostro popolo e i lavoratori, in particolare, subiscono è la peggiore catastrofe conosciuta dall’umanità nel XXI secolo. Questo vi addossa la responsabilità di far sentire la nostra voce e la voce dei nostri operai affamati a tutti, non solo ai vostri popoli e governi, ma al mondo intero. C’è una nazione sotto il fuoco di ogni tipo di munizioni, ma è determinata a vivere e a resistere, e a ricostruire la desolazione che si è creata con la sua pelle, il suo sangue e i suoi sacrifici.

Grazie per i vostri sforzi e buona Festa del Lavoro. Sicuramente, porteremo il vessillo della vittoria nonostante il massacro e la distruzione.

Dai vostri compagni, i sindacati dei lavoratori e delle professioni nella Striscia di Gaza

Bashir Al-Sisi, Membro della Segreteria Generale dell’Unione Generale dei Lavoratori Palestinesi – Gaza

Appello dei lavoratori palestinesi per la giornata della terra

Un Appello dai sindacati dei lavoratori palestinesi

Lottando per la nostra terra. Lottando per la nostra libertà

Il 7 marzo, l’esercito israeliano ha bombardato la sede centrale della Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi (PGFTU) nella Città di Gaza. La sede della PGFTU forniva servizi cruciali, tra cui un asilo per 380 bambini e un panificio che serviva molte famiglie. Questa è stata la terza volta che la sede generale della PGFTU ha subito tale distruzione, con precedenti attacchi durante il bombardamento israeliano di Gaza nel 2014.

Oltre all’edificio principale, sono state anche distrutte tre sedi PGFTU nel quartiere di Al-Rimal e a Via Yarmouk. Questo attacco non solo ha colpito gli edifici – ha colpito i mezzi di sussistenza e i diritti dei lavoratori palestinesi. Tuttavia i lavoratori palestinesi restano risoluti: perseveremo nella nostra lotta per la giustizia e la dignità.

Mentre ci prepariamo a celebrare la Giornata della Terra palestinese il 30 marzo e l’anniversario della Grande Marcia del Ritorno del 2018, continuiamo a incoraggiare i sindacati e i lavoratori di tutto il mondo a stare al nostro fianco. Chiediamo a tutte le persone di coscienza di porre fine alla complicità con i crimini di Israele, iniziando con l’immediata cessazione del commercio di armi.

La Giornata della Terra e le commemorazioni della Grande Marcia del Ritorno hanno entrambe un significato profondo per il nostro popolo, in quanto ricordano la nostra lotta duratura per la giustizia e la realizzazione dei nostri diritti inalienabili. Di fronte al genocidio israeliano e ai tentativi di pulizia etnica di Gaza, è indispensabile riaffermare la centralità del diritto al ritorno per tutti i palestinesi. La maggior parte dei palestinesi, compresi quelli di Gaza, sono rifugiati il cui diritto al ritorno alle loro case originarie rimane al centro della lotta palestinese.

Mentre ci prepariamo a osservare queste commemorazioni, ci troviamo di fronte alla straziante situazione di Gaza. I bombardamenti ininterrotti e le tattiche intenzionali di affamamento di Israele rivalano la natura genocida della sua aggressività, e infliggono le ripercussioni più pesanti sui lavoratori. L’evacuazione forzata dei palestinesi dalla regione settentrionale di Gaza, insieme agli attacchi indiscriminati contro gli sfollati e le infrastrutture vitali, sono un chiaro tentativo di pulizia etnica, una continuazione della Nakba del 1948.

Workers in Palestine è un coordinamento di 30 sindacati dei lavoratori e associazioni professionali palestinesi che hanno lanciato un appello unitario per porre fine a ogni complicità e a smettere di armare “Israele”.

Prendiamo nota delle dichiarazioni e delle azioni del movimento sindacale in risposta all’appello iniziale dei sindacati palestinesi in ottobre e rendiamo omaggio a tutti coloro che si sono schierati al fianco del popolo palestinese. Questi gesti di solidarietà, sia nelle parole che nelle azioni, sono la continuazione della grande tradizione dell’internazionalismo sindacale. Tuttavia, è necessario fare di più: durante la Giornata della Terra chiediamo un’intensificazione delle azioni per porre fine al genocidio. È indispensabile minare non solo la vendita e il finanziamento di armi a Israele, ma anche il trasporto di queste armi e di altri materiali chiave utilizzati dall’esercito israeliano per imporre il suo brutale e illegale assedio.

Chiediamo ai lavoratori e ai sindacati di tutto il mondo di mobilitarsi per la Giornata della Terra 2024 tramite:

– Il rifiuto di partecipazione nella produzione e nel trasporto di armi destinata a/o provenienti da Israele

– interrompendo la logistica delle operazioni militari di Israele, possiamo impedire la sua capacità di esercitare ulteriori violenze contro il nostro popolo.

– Il confronto della complicità governativa nel perpetuare l’aggressione di Israele. Ciò include la contestazione del rilascio di licenze per il commercio di armi, e proteste presso i Ministeri della Difesa e degli Esteri.

I governi devono essere ritenuti responsabili del loro ruolo nel facilitare il genocidio di Israele.

L’intensificazione di tutte le azioni sindacali efficaci – approvazione di mozioni, agitazione nei luoghi di lavoro, organizzazione di sessioni di educazione e creazioni di network.

Nonostante l’orrore del genocidio perpetrato da Israele e dei suoi crimini quotidiani contro i palestinesi, non possiamo disperarci o deviare la nostra attenzione. Al contrario, per celebrare questa giornata storica per il popolo palestinese nella nostra lotta di liberazione, dobbiamo rinnovare il nostro impegno a rimanere uniti come lavoratori contro l’ingiustizia.

Workers in Palestine ha redatto numerose risorse per sostenere la mobilitazione sindacale, tra cui:

Una scheda guida per i sindacalisti sulla costruzione della solidarietà con la Palestina; Una guida per attivisti su Lezioni su organizzazione con i sindacati per costruire azioni di solidarietà; Interrompendo Zim: una guida per la ricerca e la pianificazione di un’azione strategica; Un documento informativo su Chi arma Israele? e Chi fornisce a Israele nuove armi per sostenere il bombardamento di Gaza?

Contattateci per comunicare le notizie del vostro sindacato e per il coordinamento delle vostre azioni: workersinpalestine@proton.me

20 marzo 2024

IL CONFLITTO NEL NAGORNO-KARABAKH

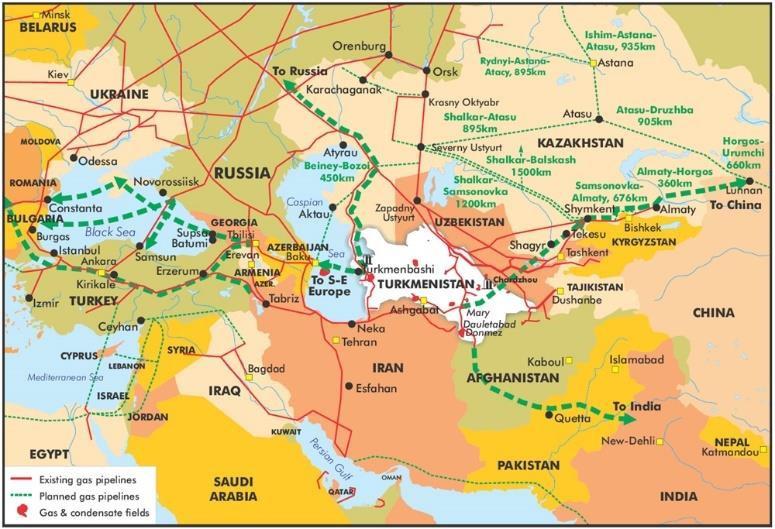

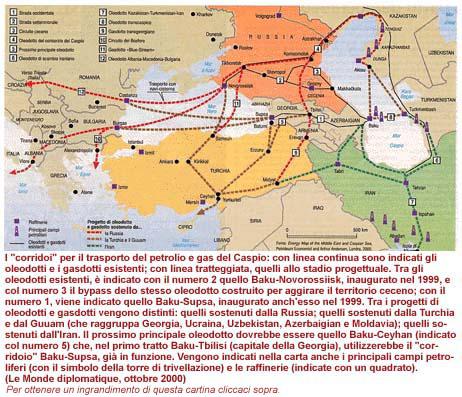

Il conflitto nel Nagorno-Karabakh sebbene si configuri come una guerra regionale tra Armenia e Azerbaijan in realtà costituisce una tappa importante per i progetti geopolitici antagonistici di grandi potenze quali Turchia, Russia, Iran e meno esplicitamente USA, UE e Nato, in particolare per la creazione di zone di influenza nel continente euroasiatico. Negli ultimi venti anni le dinamiche di potere della regione sono state rimesse in discussione dal mutamento degli equilibri politici e militari seguiti al crollo dell’URSS e più recentemente nella nuova fase di corsa alle risorse energetiche: il Caucaso rappresenta infatti una regione vitale per la sicurezza energetica europea che aggira i rifornimenti russi. È, inoltre, per gli USA uno snodo logistico fondamentale di accesso all’Asia centrale, utile per la funzione di triplo contenimento della Russia, attraverso il suo accerchiamento dai Paesi Baltici fino appunto al Caucaso, Iran e Turchia al fine di interrompere l’asse euro-asiatico e il progetto della nuova via della seta.

Si è dunque aperta una partita nel Caucaso che va ben al di là del conflitto in esame e sarà fondamentale da un punto di vista strategico per i futuri equilibri.

INQUADRAMENTO STORICO

Il conflitto in Nagorno Karabakh rappresenta una delle questioni insolute successive alla fine dell’URSS dove sia gli Armeni che gli Azeri si contrappongono con ragioni diverse: i primi hanno dalla loro parte la ragione storica poiché il Nagorno-Karabakh è stato nel passato la sede della nobiltà armena tant’è che ospita numerosi monumenti armeni antichi, gli

altri si avvalgono della legittimità giuridica di estendere la loro sovranità statale alla regione, in base alla decisione presa dall’autorità sovietica nel 1921 di includere il Karabakh all’interno della Repubblica socialista sovietica azera.

Per una corretta analisi interpretativa del conflitto è doveroso accennare al contesto storico la cui ricostruzione, in particolare per la parte più antica, non è semplice né lineare per la carenza di documenti lasciando a diverse interpretazioni. Alcuni storici sovietici addirittura affermarono che era un luogo “dal passato imprevedibile” o “dal passato che eclissa il presente.” Di fatto in Armenia e in Azerbaijan si sono sviluppate visioni storiche contrapposte da cui si sono generati i rispettivi nazionalismi, l’uno in risposta all’altro, definiti “nazionalismi allo specchio”, dando origine ad un dibattito iniziato già dal 1950 che ha, però, preso forma negli anni 80 traducendosi in una guerra culturale per dimostrare il rispettivo dominio indiscusso e ininterrotto nella regione contro i “nuovi arrivati”.

Non è pertanto da sottovalutare come la disputa e l’estremismo delle visioni storiche abbiano avuto un peso rilevante sul conflitto, parimenti alle rispettive rivendicazioni giuridiche di autodeterminazione da parte degli Armeni e di integrità territoriale da parte degli Azeri.

La regione del Nagorno-Karabakh è erede dell’Albania caucasica i cui confini territoriali comprendevano gran parte dell’attuale Azerbaigian, la parte meridionale del Daghestan e quella più orientale della Georgia. Tuttavia, dopo il X secolo, si perse qualsiasi traccia riguardo a quegli Albani del Caucaso che sfuggirono al processo di islamizzazione e nel IV secolo si convertirono al Cristianesimo. Gli unici dati certi che possediamo in merito al Karabakh sono il fatto che a metà del XVIII secolo venne qui istituito un khanato turco e che all’inizio del XIX, la regione entrò a fare parte della Russia imperiale come provincia a cui venne dato il nome di Nagorno-Karabakh che etimologicamente svelava già la presenza dei tre poteri dominanti nel territorio; infatti nagorno significa montuoso in lingua russa; kara nero in turco, bağ significa giardino in persiano e vite in turco.

La Russia fu costretta infatti a combattere con Persiani, Ottomani ed altri popoli locali ma riuscì comunque a prevalere vincendo l’ultima guerra russo-persiana nel 1828 e annettendo i khanati di Erevan e Nakhichevan. Nel 1829, con la fine della guerra tra Russia e impero ottomano, tutta la Transcaucasica, incluso l’odierno Azerbaigian, venne definitivamente conquistata dall’impero zarista e tale evento fu di estrema importanza per le sorti dei popoli cristiani all’interno della regione, che poterono sottrarsi dal contesto politico e culturale islamico. É interessante notare che la Russia annesse solo una parte del territorio popolato dagli Azeri, mentre un’altra zona a essa meridionale rimase all’interno della Persia: ancora oggi, gli Azeri sono la seconda minoranza etnica nella Repubblica Islamica dell’Iran.

Gli Armeni furono complessivamente soddisfatti di entrare a far parte dell’impero zarista, superando momentaneamente le mire di indipendenza, sia per il fatto che nel 1828 venne creata la regione armena (se pure abolita poi nel 1840) sia perché nel 1836 venne regolamentato positivamente il legame tra l’autorità ecclesiastica ed armena, e l’élite armena (composta da una nobiltà non molto numerosa e da una più consistente borghesia) riuscì ben presto ad inserirsi negli ambienti imperiali russi e ad ottenere un’influenza notevole. È opportuno sottolineare che essendo il ceto sociale l’aspetto prevalente rispetto all’etnia e alla confessione religiosa nel sistema imperiale zarista anche le popolazioni musulmane erano riconosciute come “partner di pari dignità benché infedeli – ovviamente la loro élite – essendo politicamente sconveniente inimicarsi i popoli musulmani.

Si evince dunque che i rapporti tra la popolazione armena e azera hanno radici storiche profonde prosperate in un’area geografica ampia e molto complessa da un punto di vista dello sviluppo etnico-politico-culturale. Le radici del conflitto non sono tuttavia antiche; la forma e il contenuto della disputa armeno-azera risalgono a poco più di cento anni prima del suo inizio. Il Nagorno-Karabakh venne conteso nel 1905 e successivamente nel 1918-1920 e venne concesso all’Azerbaigian nel 1921 e suoi confini tracciati nel 1923. È plausibile affermare, quindi, che l’origine del conflitto è da ricercarsi nel Novecento, nel periodo in cui l’impero ottomano e quello russo erano ormai nella loro fase di declino e sia gli Armeni che gli Azeri scoprirono l’idea dell’autodeterminazione nazionale. Gli Armeni iniziarono a ispirarsi ai movimenti di indipendenza dei Balcani e dell’Europa orientale, e nel 1890 venne fondato il primo partito nazionalista armeno, la Federazione Rivoluzionaria Armena, meglio nota come Dashnaktsutyun o Dashnak. Allo stesso tempo gli Azeri scoprivano la loro fratellanza con i Turchi e con essi crearono stretti legami. Gli eventi catastrofici del 1915 trasformarono e accelerarono il processo: il collasso dell’impero ottomano e lo spostamento in massa della popolazione armena dalla Turchia trasformò l’Armenia russa in un territorio caotico e pieno di rifugiati. Poi, nel 1917, l’impero russo crollò e le principali nazionalità del Caucaso ottennero l’indipendenza, la quale se fu vantaggiosa per la Georgia lo fu meno per l’Armenia e l’Azerbaijan, in quanto queste neonate formazioni statali non possedevano il pieno controllo del loro territorio. Il 28 maggio 1918 sia l’Azerbaijan che l’Armenia dichiararono l’indipendenza e i due regimi nazionalisti che si installarono nei due stati nuovi Stati, iniziarono a discutere riguardo a quali fossero i confini tra le due nazioni. La svolta della Prima Guerra Mondiale e la sconfitta dell’Impero Ottomano in ottobre provocarono l’inizio di una sorta di guerra pan caucasica. Le tre Repubbliche transcaucasiche combatterono tra di loro per ottenere il

controllo dei territori di Zangezur, Nakhichevan e del Karabakh. Il Nakhichevan, andò agli Azeri, sostenuti dai Turchi, lo Zangezur, agli Armeni e per quanto riguarda il Karabakh la situazione si presentò più complessa a causa dell’intervento degli inglesi la cui politica nel sud del Caucaso non era a sostegno delle popolazioni locali ma di contrasto al rafforzamento dei Bolscevichi e delle forze socialiste. Quindi nell’agosto del 1919 l’Azerbaijan con il supporto della Gran Bretagna, firmò il trattato di incorporazione del Nagorno-Karabakh nella neonata Repubblica Democratica, ma i due popoli si contesero i territori alternandovi il loro predominio fino al luglio 1920 quando l’Armata Rossa riuscì a conquistare la regione del Karabakh.

La questione riguardante il futuro della regione venne affrontata a vari livelli

burocratici, ma non fu possibile raggiungere una soluzione che soddisfacesse le parti, per divergenze all’interno del Partito Bolscevico. Alla fine lo status del Karabakh, venne decisa da sei membri del “Kavburo”, il comitato del Caucaso, sotto il comando di Stalin e la scelta sembrò favorire l’Azerbaijan; il “Trattato di Fratellanza e di Amicizia” tra l’Unione Sovietica e la Turchia repubblicana includeva una disposizione secondo cui sia Nakhichevan che il Karabakh sarebbero stati trasferiti sotto il controllo della Repubblica Socialista Sovietica azera. Stalin infatti vedeva un potenziale alleato nel leader turco Kemal Atatürk, il quale era ostile a ogni concessione territoriale favorevole all’Armenia sovietica, visto che se quest’ultima fosse diventata potente avrebbe forse avanzato delle pretese territoriali verso la Turchia, avendone in precedenza inglobato la parte occidentale. Nel luglio del 1921 il Karabakh fu inserito nei confini della Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaijan e il 7 luglio 1923, fu deliberata la formazione della regione autonoma del Karabakh, la quale includeva zone ampiamente popolate da Armeni. Nell’agosto del 1923, il villaggio armeno di Khankendi, rinominato

Stepanakert, divenne la capitale della regione autonoma, la quale venne ufficialmente proclamata nel novembre del 1924. Interessante è il fatto che il corridoio di Lachin, l’unico punto che univa il Karabakh all’Armenia, venne anch’esso annesso all’Azerbaijan, separando così definitivamente il popolo armeno presente nei due territori. A favorire inoltre la divisione dell’etnia armena in due entità territoriali fu la politica di Stalin tendente a separare le popolazioni caucasiche per prevenire future ribellioni.

Molti dibattiti sono nati in conseguenza alla decisione presa nel 1921, i cui fattori principali sono da un lato lo stretto legame economico tra Azerbaigian e Karabakh e dall’altro il fatto che questo territorio sia stato storicamente armeno e composto in maggioranza da una popolazione etnicamente armena. Di fatto queste nuove regioni erano state create per essere territori vitali dal punto di vista economico; diversi popoli, senza alcun tipo di legame etnico, venivano riuniti nella stessa formazione territoriale poiché si pensava che in tal modo avrebbero lavorato insieme per costruire una nuova economia sovietica, permettendo così anche ai popoli più arretrati di evolversi.

Le nuove disposizioni territoriali create da Lenin avevano la particolarità di mantenere uno stretto legame tra la terra e la nazionalità, permettendo quindi la conservazione del nazionalismo, anche se in modo latente, nel nuovo sistema. L’Unione Sovietica venne creata come una federazione di repubbliche, fondate in base alla loro nazionalità e alla loro composizione etnica. Ogni repubblica aveva al suo interno elementi di sovranità,

incluso il diritto formale a separarsi. Gli Armeni tuttavia erano rimasti molto delusi dalla decisione di annettere il Nagorno-Karabakh all’Azerbaigian, soprattutto perché la regione le era stata promessa nei primi anni dell’Unione Sovietica e di conseguenza quando l’Armenia entrò a far parte della compagine territoriale sovietica il pensiero persistente dell’élite armena andava al Karabakh e il principale obiettivo divenne quello di persuadere Mosca a concedere l’unificazione dei due territori. La decisione sovietica venne considerata arbitraria e non era compreso il motivo per cui il Nakhichevan avesse ricevuto lo status di Repubblica autonoma, mentre il Nagorno Karabakh era divenuta una Regione autonoma invece di proclamare il Nakhichevan come Repubblica autonoma dell’Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh come Repubblica autonoma dentro l’Armenia.

Contro le proteste armene, gli Azeri affermavano che all’interno dell’Unione Sovietica erano presenti molte minoranze che non possedevano uno status autonomo, come ad esempio la regione di Derbent in Daghestan, maggiormente popolata da Azeri. Il Nagorno-Karabakh e Nakhichevan sono da considerarsi delle eccezioni nel sistema federativo sovietico, in quanto non vi fu nessun altro caso di regione o di repubblica autonoma in cui il nome dello stato e della regione coincideva con la nazionalità titolare o con lo stato di appartenenza come nel caso del Nakhichevan. Allo stesso tempo non esisteva dentro l’URSS nessun gruppo nazionale dotato sia di una

Repubblica (l’Armenia) che di una Regione Autonoma (il Karabakh) inserita all’interno di un’altra repubblica (l’Azerbaijan) come nel caso del Nagorno-Karabakh In generale, veniva concesso lo status autonomo solo ai gruppi indigeni senza una nazione madre in un altro territorio; l’unico esempio di nazione con due entità politiche furono gli Ossezi, dotati di

di una Repubblica Autonoma in Russia (Ossezia del Nord) e una in Georgia (Ossezia del Sud). Alle minoranze che vivevano fuori dai confini della loro repubblica nazionale, non veniva normalmente concesso lo status autonomo poiché la sistematica realizzazione di tale concessione sarebbe stata impossibile nella pratica vista la lunga lista delle minoranze che vivevano nell’altro lato dei confini nazionali, vedi i Tajiki in Uzbekistan, gli Uzbeki in Tajikistan, i Russi in Ucraina e in Kazakistan e molti altri.

L’egemonia sovietica congelò le tensioni territoriali ma in seno alla società armena continuava a covare un sentimento di insoddisfazione per l’assegnazione dei territori tant’è che dagli anni ’20 del ‘900 gli armeni del Karabakh e delle regioni circostanti iniziarono a formare delle organizzazioni clandestine per l’unificazione dell’area con l’Armenia ed ogni volta che si verificava un cambiamento politico in URSS come negli anni 1945-1965-1977 inviavano petizioni a Mosca chiedendo l’annessione della regione, che venivano regolarmente ignorate. Alla fine degli anni Ottanta con la perestrojka emersero di nuovo le istanze di annessione e dal 1987 ci fu una importante mobilitazione di massa per chiedere a Mosca l’unione del Nagorno Karabakh all’Armenia. Seguirono anni di tensione fino al crollo dell’URSS nel 1991 e con l’uscita dell’Azerbaigian dall’URSS nel 1991, gli armeni approfittando della legislazione sovietica dell’epoca (legge del 3 Aprile 1990 sulle norme riguardanti la secessione di una repubblica dell’URSS che consentiva alle regioni autonome di distaccarsi da una repubblica qualora questa avesse lasciato l’URSS) per stabilire la propria indipendenza. Il 2 settembre 1991 il soviet del NK decretò la nascita del nuovo stato confermata il 10 dicembre da un referendum e successive elezioni politiche il 26 dicembre. Il 6 gennaio 1992 veniva proclamata la repubblica indipendente del Nagorno-Karabakh, in armeno Artsakh (Montuoso).

LA STORIA DEL CONFLITTO DAGLI ANNI ’90 AD OGGI

Il 30 gennaio 1992 scoppiò la prima guerra combattuta in una condizione economica precaria che costò 30 mila morti e costrinse centinaia di migliaia di persone azere ad abbandonare le proprie case l’Azerbaijan attaccò militarmente il neo-Stato ma furono sconfitti dagli Armeni che seppero gestire bene il conflitto usando tattiche militari di terra superiori grazie alla loro buona conoscenza del territorio. Nel maggio del 1994 venne firmato l’accordo di Biskek che impose il cessate il fuoco e l’abbandono della regione. L’Armenia vinse ottenendo il controllo di una serie di territori del Nagorno ed altri intorno che gli permisero di unire l’enclave al proprio territorio. Seguirono trent’anni di quello che veniva impropriamente definito dai media “conflitto congelato” in quanto la situazione sulla linea di contatto tra forze armene e azere era tutt’altro che congelata; periodicamente infatti si sparava e morivano giovani soldati. Il Nagorno Karabakh formalmente era uno Stato indipendente ma non riconosciuto da nessun paese membro dell’ONU neanche dalla stessa Armenia che ne garantiva la difesa e il sostentamento economico. Solo in tal modo la via dei negoziati poteva restare aperta. Il gruppo OSCE di Minsk (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) era il meccanismo internazionale preposto a risolvere il conflitto ma non riuscì a superare lo stallo. Le parti concordarono a Madrid alcuni principi: il ritiro dell’esercito armeno dai distretti occupati limitrofi al Nagorno, il ritorno degli sfollati e lo svolgimento di un nuovo referendum per definire lo status futuro della regione a cui prendesse parte la minoranza azera, ma in realtà poco si mosse.

Da parte armena la vittoria nel primo conflitto del Nagorno-Karabakh rappresentava una sorta di riscatto collettivo per la perdita di quella che viene definita “Armenia occidentale”, ovvero la parte orientale dell’Anatolia dove viveva una consistente popolazione armena caduta vittima del genocidio del 1915. Da parte azera, il trauma della sconfitta assunse connotazioni altrettanto forti. La questione del Nagorno-Karabakh è così diventata uno dei miti fondanti del nazionalismo in entrambi i paesi.

La guerra del 2020. Baku, grazie alle entrate derivanti dalle sue risorse energetiche, negli ultimi due decenni ha costruito un esercito dotato delle armi più moderne. Col passare del tempo, visto lo stallo dei negoziati, le autorità del Paese si sono risolte a risolvere la questione del Nagorno-Karabakh con la forza.

Nell’aprile 2016, ci fu una prima escalation, nota come “guerra dei quattro giorni”. Si sarebbe poi capito che erano solo le prove generali. Il 27 settembre 2020, l’Azerbaigian lanciò un’offensiva che proseguì fino al 9 novembre. Nei 44 giorni di guerra, l’esercito azero ebbe la meglio sulle forze armene. Riuscì a riconquistare diversi distretti, tra i quali la città Shusha/Shushi,un luogo di particolare importanza strategica e simbolica per entrambi i contendenti sulle alture che dominano sulla capitale della regione Stepanakert.

il 9 novembre 2020, dopo la caduta della città, le parti, con la mediazione russa, firmarono un accordo di cessate il fuoco, sostanzialmente una resa armena. Per effetto del conflitto dei 44 giorni morirono più di 7 mila persone da entrambe le parti, decine di migliaia di civili armeni rimasero sfollati e cambiarono gli equilibri di forza nella regione.

In base ai nove punti dell’“Accordo di cessate il fuoco” l’Armenia si ritirò da una serie di aree limitrofe e da parte della regione del Nagorno-Karabakh così come definita in epoca sovietica. La popolazione armena di questi territori abbandonò le proprie abitazioni, in molti casi incendiandole per non lasciarle agli azeri. L’accordo però lasciava diversi punti irrisolti, tutti nodi che sarebbero venuti al pettine nel corso dei tre anni che ci portano al 19 settembre 2023. La posizione di forza acquistata nel 2020 e gli sviluppi internazionali non facevano altro che spingere Baku a far pressione sull’Armenia per risolvere la questione una volta per tutte.

In primo luogo, il documento non menzionava lo status futuro del Nagorno-Karabakh; in secondo luogo, la Russia diventava un attore fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione armena del Nagorno-Karabakh. L’accordo infatti prevedeva il dislocamento di una forza di peacekeeping russa nel territorio della regione e sul corridoio di Lachin, l’unico collegamento tra Nagorno-Karabakh e Armenia. Il Cremlino era impegnato nella difesa del territorio dell’Armenia (ma non del Nagorno-Karabakh non essendo la regione giuridicamente parte del territorio armeno) tramite l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva.

Con il ritiro delle forze armene dalle regioni limitrofe al Nagorno-Karabakh, emergeva anche la necessità di demarcare la nuova frontiera tra Armenia e Azerbaigian, ma i problemi non mancavano visto che in epoca sovietica non esistevano confini chiari. Non a caso già nei primi mesi del 2021 tra i due Paesi ci furono una serie di schermaglie.

La mediazione di Mosca riuscì a calmare le acque nell’anno che seguì la guerra del 2020, ma l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto sentire la sua influenza sul Caucaso meridionale minando le sue capacità di mediazione. Inoltre, le sanzioni contro la Russia facevano e fanno dell’Azerbaigian un Paese fondamentale sia come transito per le esportazioni energetiche russe che come fonte di materie prime per gli stati europei. Questa dipendenza ha reso Baku impermeabile alle influenze esterne.

In questo modo si spiegano le tempistiche dell’offensiva di Baku del settembre 2022. Tra il 12 e il 14 di quel mese, l’esercito di Baku attaccò il confine internazionale tra Armenia e Azerbaigian occupando alcune zone strategiche in territorio armeno. Nell’escalation persero la vita centinaia di soldati e circa 7.600 civili armeni rimasero sfollati.

Nei mesi successivi, l’Azerbaijan concentrò invece i suoi sforzi sul Nagorno-Karabakh. Dall’inizio di dicembre 2022 Baku ha infatti bloccato il passaggio di mezzi e persone lungo il corridoio di Lachin che si era impegnata a tenere aperto nel trattato di pace del 2020.

Il blocco del corridoio di Lachin, l’unico collegamento tra il Nagorno-Karabakh e l’Armenia, ha reso progressivamente la vita nella regione più ardua. Col passare dei mesi le forniture alimentari e di medicinali sono andate diminuendo e, per lunghi periodi, mancavano gas ed elettricità. Tale situazione ha complicato le relazioni tra Russia e Armenia e, vista la già menzionata importanza del ruolo di Mosca, questo può spiegare le dinamiche che hanno portato alla fine dell’indipendenza del Nagorno-Karabakh. Il governo armeno, infatti, esprimendo malcontento per l’inazione dei peacekeeper russi di fronte al blocco del corridoio di Lachin e per il mancato intervento russo durante l’escalation del settembre 2022, ha iniziato a guardare altrove adducendo ciò per rompere la sua dipendenza dalla Russia.

Dopo tre anni la situazione nel Caucaso è ritornata ad infiammarsi e il 19 settembre 2023 l’Azerbaijan ha attaccato il Nagorno-Karabakh colpendo Stepanaker con un massiccio bombardamento di droni ed MLRS israeliani, lanci di missili in diverse direzioni distruggendo posizioni delle forze armate armene e infrastrutture militari.

Il presidente azero Aliyev aveva dichiarato che l’operazione militare sarebbe terminata solo quando le forze armene avrebbero consegnato le armi. Di fatto è quanto è accaduto nell’Artsakh, dopo solo due giorni di guerra, con il conseguente disarmo e il ritorno in patria delle forze armene. Il 20 settembre 2023 è stata raggiunta la completa cessazione delle ostilità, con la mediazione russa e si sono aperti i negoziati per discutere la reintegrazione dei territori in base alla Costituzione e alle leggi della Repubblica dell’Azerbaijan.

Si tratta probabilmente dell’atto finale del conflitto in Nagorno-Karabakh, che ha causato la morte di oltre 200 armeni, la maggior parte combattenti – in gran parte giovani facenti parte del servizio di leva obbligatorio – ma anche numerosi civili tra cui 9 bambini. I combattimenti hanno spinto oltre 100000 persone, più dell’80% dei residenti dell’enclave di etnia armena, a fuggire tanto che l’Armenia ha definito l’esodo una forma di pulizia etnica da parte degli azeri.

Il 28 settembre Samvel Shahramanyan, leader de facto dell’autoproclamata e non riconosciuta repubblica del Nagorno-Karabakh ha firmato un decreto che prevede lo scioglimento di tutte istituzioni e organizzazioni governative a partire dal primo gennaio 2024. Conseguentemente la Repubblica dell’Artsakh cesserà di esistere a causa un’operazione militare lampo, che ha cancellato trenta anni di storia in due giorni.

Cerchiamo di approfondire meglio il conflitto nel Nagorno-Karabakh partendo dall’esame del ruolo dei diversi attori in campo.

ISRAELE

Un ruolo molto rilevante nel conflitto è stato svolto da Israele che dall’inizio del 2000 ha stretto una vera e propria alleanza con Baku vendendo agli azeri armamenti per miliardi di dollari. Dati ufficiali del Sipri di Stoccolma rilevano una crescita della spesa militare azera da 1,59 miliardi di dollari a 3,1 miliardi, con incremento del bilancio totale della Difesa del 493% tra il 2004 e il 2014, superando in percentuale la maggior parte dei paesi del mondo, in cambio della fornitura di petrolio e di una importantissima infrastruttura militare di intelligence in funzione anti-iraniana sul territorio azero. La collaborazione di Baku con i Mossad e l’intelligence militare israeliana è, stata anche convalidata da fonti dell’intelligence francese, tuttavia il ministeri degli Esteri e della difesa israeliani hanno rifiutato di commentare l’uso di armi israeliane nel Karabakh o le preoccupazioni armene sulla partnership militare con l’Azerbaigian. In realtà già dal 2011 Israele ha contribuito in fornitura di armi per il 27% dell’arsenale militare azero, arrivato a ben al 70% tra il 2016 e 2020 (in relazione al secondo conflitto vittorioso contro l’Armenia) in particolare nella fornitura di droni di intelligence e tattici: ricordiamo i famosi droni kamikaze “Harop (usati contro i palestinesi in Cisgiordania) nonché missili terra-aria Barak -8. Inoltre nel 2020 ha realizzato una mappatura digitale di tutto il Nagorno Karabakh e un ponte aereo tra lo stato ebraico e l’ Azerbaigian attraverso lo spazio turco e georgiano per la fornitura continua di munizioni e attrezzature. Non è da meno anche la stretta collaborazione tra i due paesi in campo energetico: Israele, infatti, acquista circa il 40% del suo fabbisogno di petrolio (benché attualmente disponga di gas naturale in abbondanza al largo delle coste mediterranee) dall’Azerbaigian fin dagli anni ’90: lo stesso Netanyahu nel 2017 dichiara e sottolinea l’amicizia e la cooperazione tra i due popoli di lunga durata tanto da essere stata una delle prime nazioni a riconoscere la repubblica dell’Azerbaijan.

A dimostrazione della perfetta partnership il 29 marzo 2023 l’Azerbaijan ha aperto la propria ambasciata a Tel-Aviv.

Israele che oggi sta massacrando il popolo Palestinese, lo costringe all’esodo forzato, distruggendo completamente tutti i loro territori in nome dell’eliminazione dei gruppi terroristi di Hamas, nel Caucaso è uno stretto alleato degli “altrettanto spietati musulmani” Azeri e Turchi, responsabili della pulizia etnica del Karabakh.

TURCHIA

La Turchia tradizionalmente alleata all’Azerbaigian e ostile all’Armenia – non si possono ignorare le uccisioni di massa di armeni nel 1915 dallo Stato Ottomano, mai riconosciuto da Ankara né ufficialmente a livello mondiale come genocidio – in trent’anni ha sempre offerto il suo sostegno a Baku e nell’attuale conflitto ha assunto un ruolo determinante tanto che non sarebbe del tutto errato affermare addirittura che la guerra è stata congiuntamente preparata da Azerbaigian e Turchia. Le affermazioni dei rispettivi leader sono in perfetta sintonia nel sostenere: “Il conflitto sarà risolto solo se l’Armenia abbandonerà i territori occupati del Karabakh”.

La posizione di Ankara si basa sulla retorica nazionalista che guarda al mito dell’estensione territoriale dei popoli turchi dall’Asia centrale all’Anatolia. Gli azeri sono considerati fratelli, in particolare il partito del Movimento Nazionalista di estrema destra MHP (Milliyetçi Hareket Partisi in turco) alleato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi in turco) di Erdogan, ma anche i nazionalisti turchi vicini a forze politiche di centro sinistra come il Partito Popolare Repubblicano CHP (Cumhuriyet Halk Partisi in turco). La propaganda nazionalista e il suo uso mediatico è molto importante per Erdogan al fine di consolidare i consensi interni per l’affermazione dei veri “interessi di natura economica” della Turchia nel sostenere militarmente gli azeri nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Sono pertanto stati inviati droni di ultima generazione, il sistema missilistico tattico TRLG 230,nonché, secondo il ministro degli esteri armeno, 4000 mercenari siriani sotto il controllo turco.

Più propriamente l’intervento armato si configura come un’ulteriore possibilità per il Presidente turco non solo di consolidare il legame economico con l’Azerbaigian da cui acquista svariati miliardi di gas naturale ma soprattutto di proiettare il proprio potere nella vasta regione dal Medio Oriente all’Asia Centrale, anche con l’avvallo o una minore ostilità di diversi paesi europei, facendo leva sui loro interessi energetici. La Turchia è il garante dell’asse energetico Baku-Tbilisi-Ceyhan con il sostegno implicito di USA-NATO e UE: l’Azerbaijan oggi può contare su un mercato energetico ben consolidato anche grazie al gasdotto aperto nel 2006 che dall’Anatolia aggirando il territorio armeno, passando dalla Georgia trasporta in Turchia energia del Caspio che dovrebbe arrivare anche all’Europa Mediterranea proprio attraverso le infrastrutture del gasdotto del Caucaso Meridionale (South Caucasus Pipelin), senza utilizzare le rotte russe.